【上巳の節供】こころ葉

四季のある日本にとって、折々に咲く草木の存在は、行事や神事に欠かせないものとして、その一端を担ってきました。

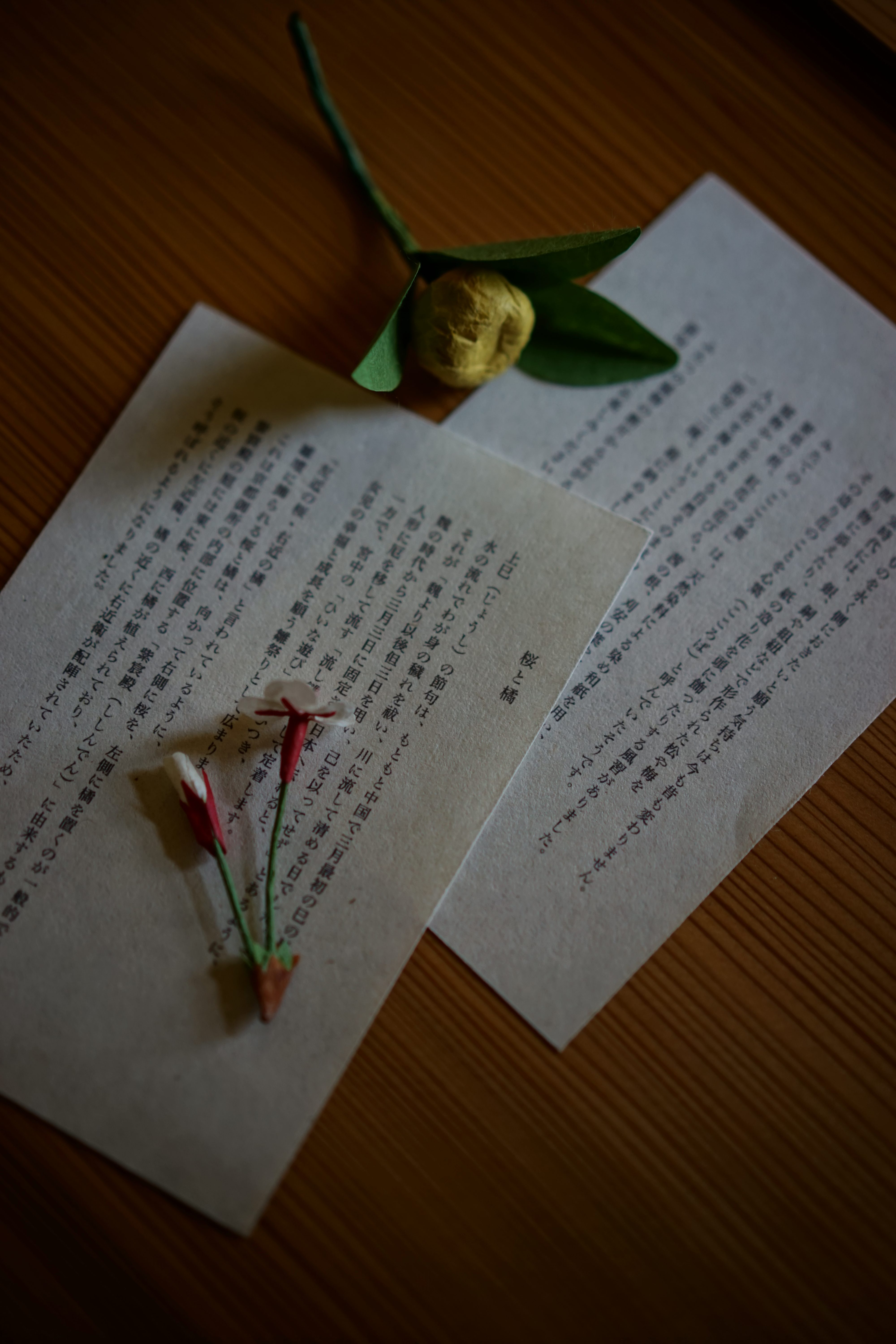

命ある草木の形をいまにとどめ、紙や金属にその姿を写した心葉(こころば)」もまた、饗膳の四隅や贈り物に添えられ、ハレの日の飾りとして、大切に受け継がれてきたもののひとつです。

みたての「こころ葉」は、植物で染められた和紙をつかい一箱の中に二種の植物を合わせています。染紙でつくられた植物の断片から広がる節句の景色をお楽しみください。

上巳(じょうし)の節句は、もともと中国で三月最初の巳の日に、水の流れでわが身の穢れを祓い、川に流して清める日でした。それが「魏より以後但三日を用い、己を以ってせず」とあるように、魏の時代から三月三日に固定され日本へ伝わると、人形に厄を移して流す「流し雛」として定着します。一方で、宮中の「ひいな遊び」と結びつき、女児の幸福と成長を願う雛祭りとして広まりました。

「左近の桜・右近の橘」と言われているように、雛壇に飾られる桜と橘は、向かって右側に桜を、左側に橘を置くのが一般的です。これは京都御所の内部に位置する「紫宸殿(ししんでん)」に由来するもので、紫宸殿の庭には東に桜、西に橘が植えられており、桜の近くに左近衛、橘の近くに右近衛が配陣されていたため、そう呼ばれるようになりました。

33,000円(税込)

送料について:

商品代金の他に送料・箱代(2,000円〜)が別途かかります。

送料含む金額をご注文確定メールにて、御確認くださいませ。

ご注文期間について:

3月下旬頃終了予定 となります。

数量限定のため、無くなり次第終了になります。

内容について:

造り花 2種・台座 1組・箱

※箱サイズ 高さ 8cm × 13,5cm × 20cm

※染紙で作った2種の植物が木箱に納められています。

※写真はイメージになります。